近日,中国农业科学院上海兽医研究所动物血吸虫病团队系统证实“预防性口服吡喹酮”可显著降低日本血吸虫感染率,为高危人群及家畜的血吸虫防控提供了新策略。相关研究连续发表于 《Tropical Medicine and Infectious Disease》《Microorganisms》和《Acta Tropica》上。

血吸虫传统防控以“避水+患者治疗”为核心,但在洪水、旅游、牧区等突发或持续暴露场景,干预窗口常被突破。对此,研究团队提出“感染前阻断”新思路。

吡喹酮预防性服药可降低家畜日本血吸虫感染率

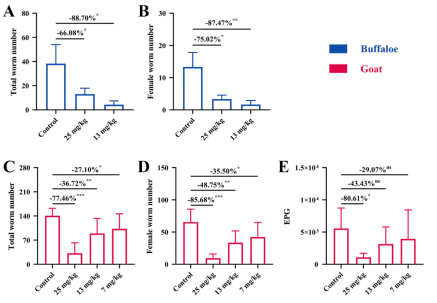

研究团队于采取感染前口服两次吡喹酮。结果显示,在随后18天内显著抑制虫体负荷与肝脏虫卵沉积;进一步分析发现,吡喹酮还可引起宿主免疫-生理状态的改变,如干扰素-γ、白细胞介素-2等免疫因子水平升高,增强了宿主对血吸虫的抵抗力。这些发现提示,吡喹酮可能通过激活宿主免疫系统,在感染早期影响虫体发育,从而降低感染率。研究团队建议在血吸虫病流行区高危季节,结合中间宿主控制、健康教育等综合措施,将吡喹酮预防性服药纳入人畜防控一体化策略,形成“阻断感染—减少传播—加速消除”的闭环管理。

中国农业科学院上海兽医研究所硕士研究生邵兵、桂祥及助理研究员钟昊然为相关论文并列第一作者,上海兽医研究所刘金明研究员为论文通讯作者。本研究得到国家自然科学基金、上海市自然科学基金和中国农业科学院科技创新工程等项目资助。

原文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41003572/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39858785/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36863502/